税理士事務所の後継者がいないときの対処法と後継者募集をおすすめする理由

長年にわたって築いてきた実績や顧客との信頼関係・人脈などは、後継者がいなければ引き継ぐことができません。

しかし近年、多くの税理士事務所で後継者不在が深刻な問題となっており、「このまま事務所を続けていくべきか」「どのように引き継げばよいか」と悩む税理士の方が増えています。

この記事では、税理士事務所の後継者問題を解決するための方法として注目される「後継者募集」について詳しく見ていきます。

税理士事務所の後継者問題とは?

税理士事務所の後継者不足問題の背景には、いくつかの要因があります。

こうした理由から、近年では後継者が見つからずに廃業を選ぶ税理士事務所も増加しています。

ここでは、税理士事務所の後継者問題について、解説していきます。

少子高齢化など社会的な問題

かつての税理士業界では、子どもがそのまま事務所を継ぐといった親族間承継が一般的でした。

しかし、近年は少子化の影響で子どもがいなかったり、そもそも後継者候補となる若い世代が少ない、あるいは資格を取得しておらず事業を引き継げないといった問題が生じています。

さらに、「親の事務所を継ぐのが当然」という考え方も薄れ、多様な生き方を尊重する時代になりました。

下のデータは税理士の年齢層を示したものです。

全体のうち50歳以上が半数を超えており、後継者となり得る20〜30代の若手世代はわずか14%にとどまっています。

| 年齢層 | 割合 |

|---|---|

| 20代 | 1% |

| 30代 | 13% |

| 40代 | 30% |

| 50代 | 18% |

| 60代 | 17% |

| 70代 | 10% |

| 80代 | 11% |

| 合計 | 100% |

税理士事務所の大規模化や専門化など形態の変化

税理士事務所の多くは個人事業主として運営されていますが、近年では複数の登録税理士を雇用する税理士法人や、専門分野に特化した依頼を受ける事務所が増えるなど、業界の形態も変化しています。

その結果、求められる知識やスキルのレベルが一段と高まり、対応できる後継者を見つけることがより難しくなっているのです。

後継者候補となる人材雇用の難しさ

後継者候補となる人材を採用し、育成していくという方法もあります。

しかし、せっかく時間と労力をかけて育てても突然辞職してしまうケースや、若手の後継者候補は大手に集まるなど、採用も難しくなっています。

特に地方の税理士事務所では人材確保がより難しく、後継者を育てる環境づくり自体が大きな課題となっています。

大手税理士事務所の存在

最後に挙げられるのが、大手税理士事務所の存在です。これも後継者不足を引き起こす大きな要因の一つです。

大手事務所が市場シェアを拡大するにつれ、中小の税理士事務所には人材が集まりにくくなってしまいます。

さらに、顧客も大手へ流れる傾向が強まり、その結果、中小事務所では顧客数の減少や待遇・給与にも影響が出始め、待遇が下がれば当然、税理士資格の採用も難しくなり、若手人材の確保が一層困難になります。

一方で大手事務所は、豊富な資金力とブランド力を背景に優秀な人材を集めやすく、全国規模での拠点展開を進めています。

こうした流れが続くことで、中小の税理士事務所では後継者不足がさらに深刻化しているのです。

後継者問題の重要性

後継者不足により、税理士事務所そのものが存続できなくなるというのが最も深刻な事態です。

廃業を選択すると、それまで築き上げてきた実績や人脈がすべて失われてしまいます。さらに、従業員の雇用や処遇の問題にも対応しなければならず、事務所内外に大きな影響を及ぼします。

税理士事務所にはそれぞれ、立地・ブランド・専門性・対応力・コストパフォーマンスなどの強みがあり、同じ事務所は二つと存在しません。

幾多もある税理士事務所の中からお客様に選ばれた事務所が、「後継者がいない」という理由だけで廃業に追い込まれてしまうのは、非常に残念なことです。

また、この問題は税理士事務所にとってだけでなく、顧客にとっても重大な問題です。

長年任せてきた税理士事務所が廃業してしまえば、顧客は「次の事務所でも同じように対応してもらえるだろうか」と不安を抱えながら、新たな依頼先を探さなければなりません。

このように、後継者問題は所長・従業員・顧客すべてに影響を及ぼす、業界全体の重要課題となっています。

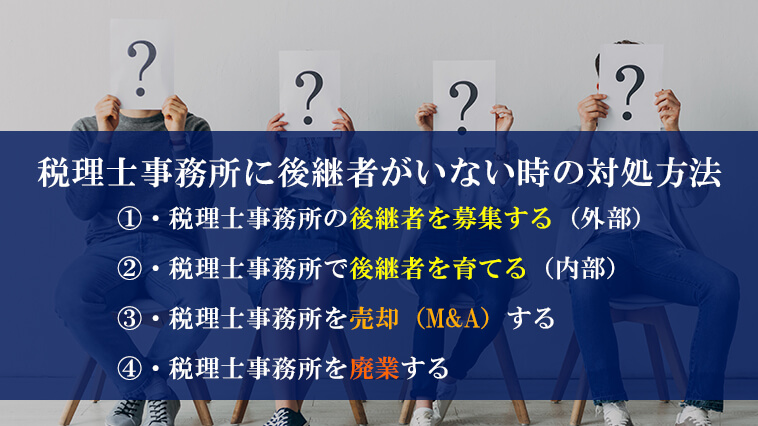

税理士事務所に後継者がいない時の対処方法

税理士事務所に後継者がいない場合に取るべき選択肢は大きく4つあります。

このうち、税理士事務所を存続させる方法が3つ。そしてて最終的な選択肢として廃業があります。

- 後継者が居ないときの対処方法

-

- 税理士事務所の後継者を募集する(外部)

- 税理士事務所で後継者を育てる(内部)

- 税理士事務所を売却(M&A)する

- 税理士事務所を廃業する

それぞれの対処方法について、具体的な進め方やメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

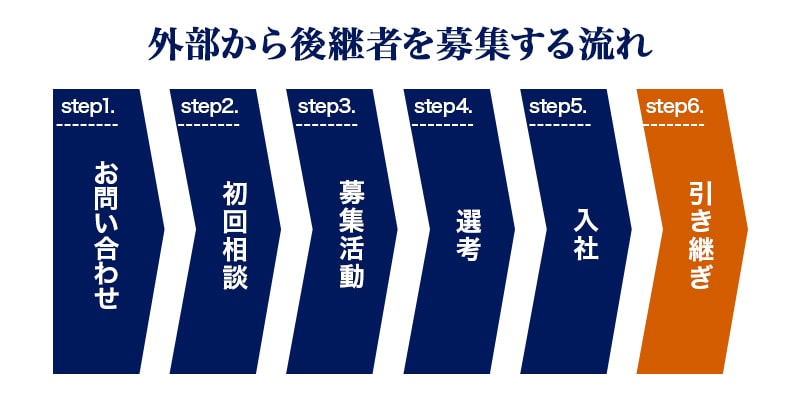

①税理士事務所の後継者を募集する(外部)

既存社員の中に後継者候補がいない場合は、外部から人材を募集する方法があります。

近年では、税理士事務所や会計事務所でも後継者募集を通じて事業承継を行うケースが増えています。

後継者募集の一般的な流れは、以下のようになります。

募集活動から引き継ぎまでを、専門のサポートを受けながら進めることで、スムーズかつ安心して後継者を見つけることが可能です。

弊社では、こうした「後継者募集のサポートサービス」を提供しております。「後継者が見つからない」「募集の進め方が分からない」とお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

また、「後継者募集」は比較的スムーズに事業承継を進められる方法ですが、注意すべき点も少なくありません。

実際に、後継者募集のメリットとデメリットも確認しておきましょう。

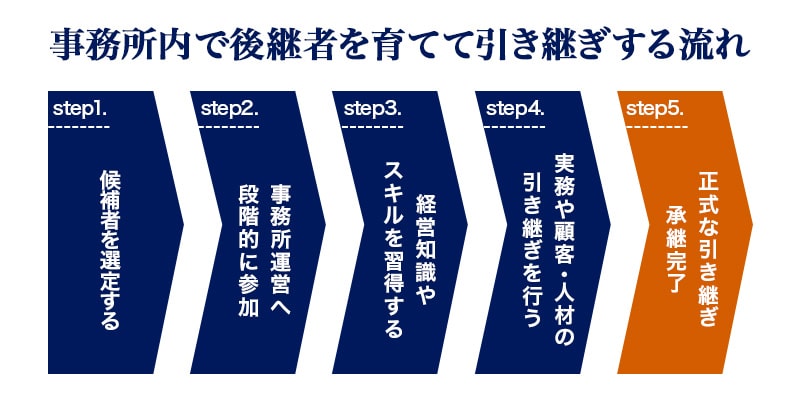

②税理士事務所で後継者を育てる(内部)

事務所に在籍する税理士資格を持つ社員の中から、職員からの信頼が厚い人材を選び、将来的な事務所の引き継ぎを前提に育成していく方法です。

ただし、税務業務を担当する「所属税理士」と、事務所を経営する「経営者」とでは、求められる能力が大きく異なります。

そのため、後継者となる人材には、経営学・マーケティング・Web活用・市場分析など、幅広い分野を学びながら、事務所運営のノウハウを身につける必要があります。

後継者を育てる場合には、時間をかけて理念やノウハウを引き継げる強みがある一方で、育成に伴うリスクや課題も存在します。

以下では、税理士事務所内で後継者を育てる場合のメリット・デメリットをご紹介します。

③税理士事務所を売却(M&A)する

税理士事務所の後継者を探すのではなく、事務所そのものを売却(譲渡)する方法もあります。

これは、いわゆるM&A(事業譲渡)による事業承継です。

弊社が運営する「M&Aサポートサービス」にご登録いただくことで、専門スタッフのサポートを受けながら、スムーズに手続きを進めることができます。

基本的なM&A(事業譲渡)の流れは次の通りです。

弊社では、後継者募集のサポートに加えて、M&Aの仲介支援も行っております。

「事務所を譲りたい先生」「新たに事務所を引き継ぎたい先生」それぞれに向けて案件情報を公開しています。

条件に合うお相手とのマッチングを専門スタッフが一貫してサポートいたします。

▼ 最新の案件情報(譲渡案件/譲受案件)はこちら

また弊社では、税理士事務所のM&Aの進め方や事例集をまとめた資料を無料で配布しています。

ぜひダウンロードして、事前の情報収集にお役立てください。

▼ 最新の案件情報(譲渡案件/譲受案件)はこちら

M&Aを活用した事業承継は、専門的なサポートのもとで安心して進められる方法ですが、同時に検討時に知っておくべきメリットとデメリットもあります。

次に、それぞれのポイントを見ていきましょう。

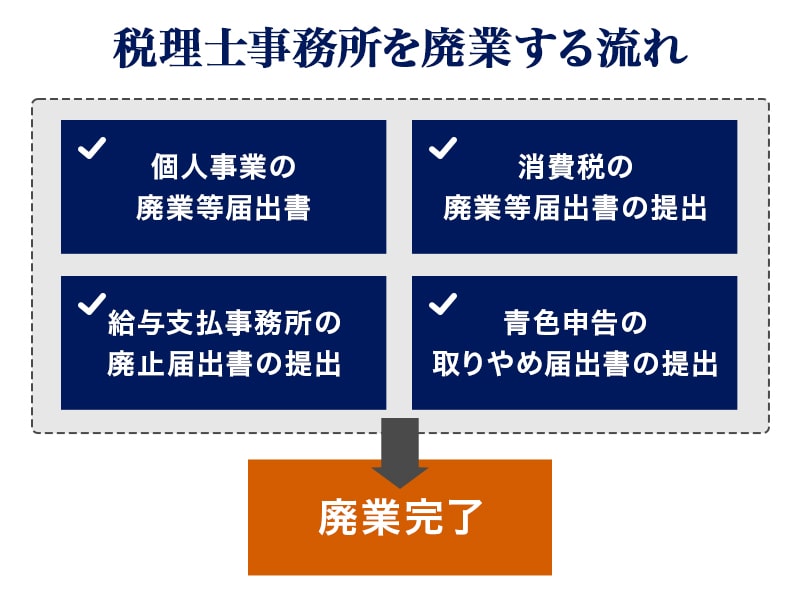

④税理士事務所を廃業する

税理士事務所の廃業は、最後の選択肢となります。

廃業を決断すると、従業員や顧客に大きな影響を与えるため、可能な限り、後継者の確保やM&Aによる事務所の存続を検討することが望ましいでしょう。

廃業の手続きは、個人事業か法人かによって大きく異なります。

個人事業の場合は、以下の書類を税務署などへ提出することで廃業手続きが完了します。

なお、法人の場合の廃業手続きは、登記や清算、決算申告などが関わるため手続きが複雑になります。ここで詳しく説明すると長くなるため、今回は割愛します。

このように、廃業は最終手段として慎重な判断が求められますが、実際に選択する際には、どのような利点と注意点があるのかを理解しておくことも大切です。

税理士事務所を廃業する場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。

おすすめの方法は後継者募集!

税理士事務所に後継者がいない場合、いくつかの選択肢がありますが、おすすめなのは「後継者募集」です。

- 廃業を選ぶ場合

-

廃業は最もシンプルな選択ですが、所長・従業員・顧客など多くの関係者に大きな影響を及ぼします。

長年築いた実績や信頼関係、人脈もすべて失われてしまいます。 - M&Aを選ぶ場合

-

事務所をM&Aで売却することで、存続自体は可能です。

運営母体が変わることで経営方針が変化し、従業員の扱いや取引先対応に影響が出る可能性があります。 - 後継者を内部で育成する場合

-

内部育成は時間をかけて理念や経営方針を引き継げる一方で、育成に長い時間がかかる上に思ったように育たない可能性もあります。

更に経営を学んだ先で独立による離職リスクもあります。 - 後継者を募集する場合

-

外部から後継者を募集する方法は、比較的短期間で承継を実現できるほか、従業員や取引先への影響も最小限に抑えられます。

さらに、後継者として応募してくる人材には「引き継ぎたい」という明確な意志があるため、安心して事業を託すことができます。

このような理由から、後継者不在時の最も現実的でバランスの取れた解決策は、「後継者募集」といえます。

弊社では、税理士事務所の後継者募集を専門スタッフが一貫してサポートしております。

まずはお気軽にご相談ください。

税理士事務所が後継者を募集して成功した事例

- 年収が大幅に上がった事例

-

後継者として外部から税理士を採用して後継者側の年収が大きく上がった事例です。後継者の年収向上を意識しており、最初は比較的少ない年収からスタートしました。後継者が業績を上げられる環境を整え、顧客との関係構築や事務所内の運営管理を任せ、後継者にしっかりと責任を持たせることで、業績が順調に伸びました。

この結果、税理士事務所に勤務していたときの年収は450万でしたが、3年で1200万まで増加しました。後継者は、「これほどの年収を得られるとは思わなかった。」と驚きながらも、やりがいを感じつつ、「事務所と自身の成長を実感できる」と満足されています。 - 独立の際の満足感

-

後継者募集で迎えた税理士が、後継者として経営に成功した事例です。

後継者には十分なサポートと経営ノウハウを提供し、数年間にわたり徐々に責任を引き継がせていきました。顧客や従業員との信頼関係が築かれるにつれて、収入は着実に増加していきました。

その後は事務所の経営を継続し、見事に独立を果たしました。雇われだった税理士時代と比較して、元経営者や現従業員のサポートもあり、安定した顧客基盤と事務所の経営ノウハウを活かせたことにより収入は倍増。独立した際の感想として、「最初は不安だったが、経営者から直接すべてを教えてもらえることで、経営者としての経験やノウハウが確実に身につき、それらは自信と結果につながりました。独立後は以前よりも大きな自由度を感じている。」と良い感想をいただきました。 - 新しいチャンスを得た事例

-

後継者として採用された税理士が、事務所の規模拡大とともに新たなチャンスを手に入れた事例です。

業務の引き継ぎに加えて、新規顧客の開拓や事務所のブランディングにも注力しました。事業を譲渡するというタイミングで新しい取り組みを行いました。この改革のチャンスを活かして、事務所と後継者は数年間で大きな成長を遂げ、売上・年収は大きく増加しました。

後継者は、年収が上がっただけでなく、自らの技量を活かせるチャンスを得られました。その結果、自身の施策で顧客を獲得したことで、自信とやりがいを感じられ「事務所のブランドを強化するプロジェクトにも携わり、税理士としてのスキル向上に加え、経営者としての経験も積むことができた。」と、満足されています。

求人により外部から後継者を採用する方法は?費用はかかる?

一般的な人材紹介会社では、募集の希望として「事務所の後継者候補として」という条件は付けられても、どういう人材が応募してくるのか、採用後に希望に沿わない人材かもしれないなどの不安が残ります。そこで有効なのが、税理士専門の後継者紹介サービスです。

税理士業界に精通した専門の後継者紹介サービスなら、求人側・求職側のそれぞれ希望を具体的に聞き出し、双方の希望に沿った相手を紹介することができます。事務所の経営方針を引き継ぎつつ、これまで以上に発展させてくれる後継者を見つけるためには、このような専門の後継者紹介サービスの利用が有効と言えるでしょう。

税理士後継者紹介サービスの流れは以下になります(以下は一例)。

依頼ごとの応募者を募るのではなく、事前に将来的な独立や事務所承継を希望する人材を募ります。

登録している人材の経歴・希望などをリスト化し、本人の承認を前提に公開。

承継を前提とした協議のうえ、必要に応じた書類の作成も実施。雇用形態や条件も明確にします。

雇用契約に至った場合、紹介サービス企業が定める一定の手数料を支払います。

事務所の規模や募集人材の難易度などによって上下しますが、一般的には0円~100万程度でしょう。

士業専門のコンサルティング会社が行う後継者探しの支援

アックスコンサルティングでは、35年以上、士業事務所とその関与先である企業の皆様のご支援を続けている中、税理士の後継者問題を解決するために発足したのが、税理士事務所の後継者募集です。

後継者のいない税理士事務所で後継者候補として働くことを希望する若手税理士の先生たちを募集し登録してもらい、希望に応じて事務所の紹介を行っています。

<後継者募集の流れ>

後継者候補として働くことを希望する人材が電話・お問い合わせフォームより連絡。その後、専門のコンサルタントより返答。

年齢や住所、職歴経歴など、具体的な内容を会計事務所M&A支援協会に登録。

登録・希望内容から合う事務所をリストアップし、登録者へ紹介。

検討後、求人側、求職側ともに進めたいという場合は面接などの日程を調整し、選考を開始します。

勤務条件を協議し、双方が合意に至れば最終の条件を確定し、内定・入社になります。

場合によって、会計事務所M&A支援協会が代わりに交渉を行う場合もあります。

こうした仕組みを利用することで、後継者不足に悩む事務所側は将来の後継者候補を獲得することができます。将来的な独立や事務所承継を望んでいる若手税理士にはリスクの少ない独立への挑戦が可能になります。

他にもメリットがあります。

などメリットが多いため、一般的な募集で探すよりも互いの要望に合う後継者を探しやすくなります。

後継者を外部採用する際に注意すべきことは?

外部から後継者を迎えられることになれば、事務所も継続でき安堵することでしょう。しかし、注意しなくてはいけないこともあります。

子どもや親族など、長いつきあいのある相手ではない分、慎重にならざるをえない部分もあるのです。

- 求人側の注意点

-

- 後継者の考えが現在の方針に沿わない、承継後に変化してしまう可能性がある

- 従業員や顧客へのサービスをしっかりと引き継いでもらうために綿密な引き継ぎが必要

- 事務所が培ってきた風土や文化まで承継してもらえるかという不安が残る

- 求職側の注意点

-

- 事務所の方針や現所長の考え方によって、結果として後継者になれない可能性もある

- 事務所の方針や現所長の考え方によって、結果として後継者になれない可能性もある

- 事務所や現所長の方針が優先される場合がある

こうした双方の不安やリスクを最小限にするためにも、税理士業界に詳しい第三者を介することは大変効果的です。

特に経験豊富な専門家に相談することで、将来的なトラブルまで見据えた話し合いができます。

承継後のフォローまでしっかりと

後継者候補を応募・採用したらそれで後継者問題が解決するわけではありません。

承継後にこれまでの事務所と同じように業務が進んでいるか、経営は安定しそうか、従業員の不満はないか、ほかにも多種多様な確認が必要です。

そのためには承継後のフォロー項目や手順まで事前に知っておくようにしましょう。

これまで依頼してくれていたクライアントや関係各社とは業務はもちろん、長年培ってきた信頼関係で結ばれています。だからこそ、事務所が世代交代した後もその関係を続けられるようにしていかなくてはなりません。

- 顧客への通達

-

現所長が在籍中から、今後の事務所の変化や新所長候補について伝え、よい印象を与えられるようにすれば、顧客が離れていくのを防ぐことができます。以下のような点を意識して伝えられれば、事業承継後も変わらずに関係を続けていけるでしょう。

- 従業員への通達

-

次に気を付けなくてはならないのが、既存従業員との関係性です。重要なのは、不安感をぬぐうことです。長く在籍している人や所長の経営方針・人柄に惹かれて務めている従業員にとって、所長の交代は不安や危機感を持つものであり、転職を考えるきっかけにもなりかねません。

こうしたことを伝えるために、これまで以上に質の高いコミュニケーションを心掛けていきましょう。そうすれば、大切な従業員を不安にさせず、引き続き事務所で活躍してもらえるでしょう。

まとめ

後継者不足の問題は、多くの税理士事務所にとって課題になっており、解決方法のおすすめは税理士事務所の後継者募集です。

事務所を引き継いでくれる後継者を探すのは、そう簡単なことではありません。現所長と新所長候補の個人間の相性も大切になりますし、自身で築いてきた事務所の歴史にも思い入れがあり、大切にしてくれる人材に継いでほしいと考えるでしょう。

若い世代に承継するということは、ある程度の世代間のギャップは、多少なりとも出てくるはずです。

そうした理想と現実をしっかりと見つめ、後継者候補として迎えるにふさわしい人材を専門家の協力のもと探し、自分が在籍中に育てていけるような計画を立てる必要があります。

事業承継や後継者についてお悩みであれば、アックスコンサルティングにお問い合わせください。35年以上、士業事務所とその関与先である企業様を支援してきた圧倒的な実績と経験で解決へ導きます。

\ 相談料も着手金も無料、まずはお気軽にご相談ください。/

ご相談いただいた内容は、秘密厳守で丁寧に対応させていただきます。