士業事務所のM&Aによる事業承継を解説!メリットや流れをご紹介

士業事務所の所長にとって、後継者不足は深刻な問題です。

実際に帝国データバンクの全国「社長年齢」分析調査(2024年)では、士業を含むサービス業の所長の平均年齢は年々上昇しており、後継者確保の困難さが浮き彫りになっています。

こうした状況で注目を集めているのが、M&Aによる事業承継です。

本記事では、士業事務所のM&Aパターンから、売却価格の評価方法、メリット・デメリット、相談先の選び方を解説します。

士業事務所のM&A検討パターン3選

士業事務所のM&Aは、所長の目的や状況に応じて大きく3つのパターンに分けられます。

それぞれの特徴とメリットを理解することで、自分に最適な方法を見つけられます。

以下の内容を詳しく見ていきましょう。

- 引退や事業承継を目的としたM&A

- 法人との経営統合を目的としたM&A

- 譲渡後も経営にかかわれる成長支援型のM&A

引退や事業承継を目的としたM&A

親族や所内に承継者がいない場合、第三者への事業譲渡によって、顧客や職員との関係性を保ちながら、経営権をスムーズに引き継げます。

このようなM&Aは単なる「事業売却」ではなく、長年築いてきた顧客との信頼関係を維持しながら、職員の雇用も守ることが可能です。

所長は「創業者利益」として売却対価を受け取れるため、引退後の資金も確保できます。

また、引退・事業承継型では、事務所環境について2つの選択肢があります。

引退・事業承継型M&Aの要点は次の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な目的 | 所長の引退と後継者問題の解消 |

| 経営権の移譲 | 譲渡側から譲受側へ完全に移行(経営への関与は基本的に終了) |

| 譲渡による効果 | 顧客基盤や職員の雇用継続、信頼関係の維持、創業者利益の確保が可能 |

| 適したケース | 所内・親族に承継候補がいない士業事務所 |

| 実現できる価値 | 事務所の存続と発展、引退後の資金確保と安心感を両立 |

売却益の確保に加え、顧客・職員に対する責任を果たす手段としても注目されています。

法人との経営統合を目的としたM&A

さらなる成長を目指す中堅規模の士業法人が、経営理念や価値観が一致した事務所と一体するM&Aパターンです。

このパターンでは、譲渡側の所長は現役で業務を継続し、譲受側の事務所に統合されます。

これにより、両事務所の強みを掛け合わせて単独では得られない、「1+1=3以上」の事業拡大が期待できます。

譲受側の法人は新たなエリアへの進出や専門分野の強化を、譲渡側の事務所はより大きな組織の一員としてスケールメリットを享受可能です。

業務システムの統一や効率化が進むため、サービス品質の向上と競争力強化にも繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | さらなる成長、専門性の強化、新規エリアへの進出 |

| 統合の前提条件 | 経営理念・顧客サービス方針・事業ビジョンの一致 |

| 実現できる効果 | スケールメリット、システム統合による効率化、ブランド力の向上 |

| 経営面の影響 | 業務の標準化、収益構造の最適化、経営資源の相互活用 |

| 職員への効果 | キャリア形成の機会拡大、人材交流によるスキルアップ |

| 向いているケース | 中堅以上の士業法人が戦略的に事業拡大を図る場面、専門領域の補完が必要な場面 |

経営統合型M&Aは、「組織と人材の成長基盤を築く選択肢」として、士業法人における中長期的な競争力確保に貢献します。

譲渡後も経営にかかわれる成長支援型のM&A

経営から一線を退きつつも、専門家としてのスキルや人脈を活かして事務所に関わり続けたい士業所長におすすめです。

譲渡後も所長が顧問や実務担当者として事務所に関わり続けられます。

譲受側にとっては、経験豊富な所長のノウハウや顧客との強固な関係性を引き継げるメリットがあります。

譲渡側と譲受側が互いの強みを活かし、弱みを補完し合うことで、事務所をさらに成長させることを目的とした成長支援型の統合です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な目的 | 経営負担の軽減と専門家活動の継続、事務所の成長支援 |

| 経営関与の形態 | 顧問・実務担当・役員など、譲渡後も柔軟な関わり方が可能 |

| 譲渡側のメリット | 経営責任の軽減、やりがいある業務の継続、顧客・職員との関係維持 |

| 譲受側のメリット | 経験・人脈の引き継ぎ、ノウハウ活用、段階的な事業承継によるリスク分散 |

| 向いているケース | 完全引退は望まず、適度な関与を続けながら経営を譲りたい士業所長 |

「経営責任は譲渡したいが、専門家としては現役を続けたい」という所長のニーズに応えられます。

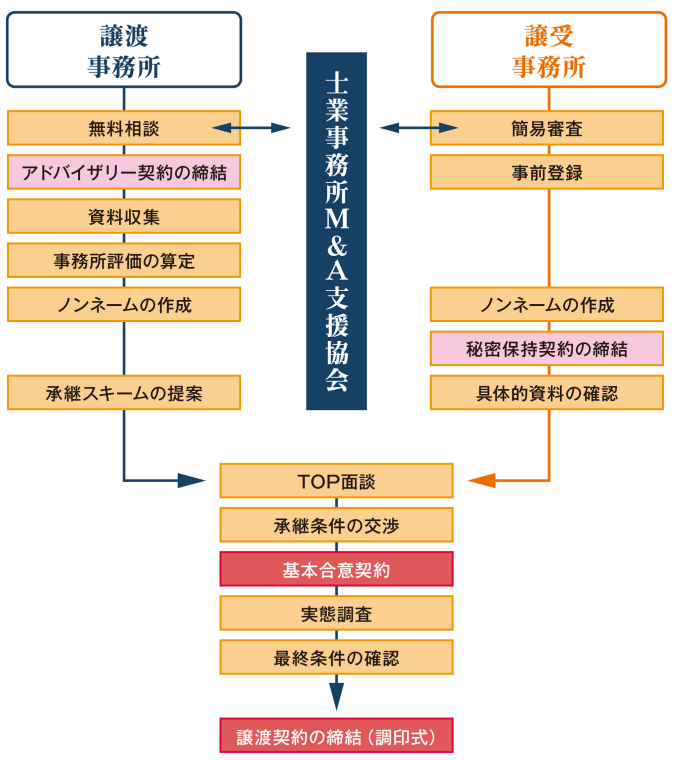

士業事務所M&A支援協会を利用したM&Aの流れ

士業事務所のM&Aを進めるためには、専門的な知識と経験が不可欠です。

トラブルを防ぐためにも、士業事務所M&A支援協会のような専門機関を利用することで、複雑な手続きも効率よく進められます。

ここでは、M&Aがどのような流れで進むのか、7つのステップに分けて解説します。

個別相談を通じて事務所の財務状況や顧客基盤を分析し、M&Aの可能性を評価。

正式にアドバイザリー契約を結び、報酬体系やサポート内容を明確化。

財務資料や人材情報を収集し、事務所名を伏せたノンネーム資料を作成。

専門機関によるマッチング後、譲受側を選定。

交渉の打診に応じた譲受側候補と秘密保持契約を締結し、詳細資料を開示してM&A交渉を開始。(交渉は専門機関が代行、または仲介)

トップ面談を通じて、所長同士の方針や相性を確認。

交渉が大筋で合意に至れば却条件やスケジュールを調整し、基本合意書を締結。

ただし、基本合意書は合意内容を文書化して内容を確認するためのもので契約書ではない(この時点でM&Aが確約されたわけではない)。

譲受側が法務・財務・税務・労務などの実態調査(デューデリジェンス)を実施。

リスクがなければ承継契約を交わし、譲受側は売買代金の決済、譲渡側は経営権の移転(資産や資料の引き渡しなど)を行う。

顧客や職員へは、M&Aの実施を丁寧に説明して理解を得ることがM&A成功の鍵となる。

士業事務所のM&A売却価格の評価方法

士業事務所のM&Aにおける売却価格は、有形資産の価値だけでなく、ノウハウや顧客リスト、将来性といった無形資産も含めて算定されます。

M&Aの初期段階や小規模な士業事務所・中小企業のM&Aで多用される手法としては「年買法(年倍法)」があり、純資産価額に税引前の営業利益1~3年分を加算するのが一般的です。

状況に応じて、将来のキャッシュフローを現在価値に換算するDCF法や、類似するM&A取引を参照して算定する類似取引比較法なども用いられます。

| 手法名 | 概要 | 士業M&Aでの活用 |

|---|---|---|

| 年買法(年倍法) | 純資産価額に税引前営業利益の1〜3年分を加算する方法 | 多用されている |

| DCF法 | 将来のキャッシュフローを割引率で現在価値に換算して評価 | 将来性が高い事務所向け |

| 類似取引比較法 | 類似する士業事務所のM&A取引を参照して算定する方法 | 補足的に利用される |

ただし、価格は算定手法だけで決まるものではなく譲渡側と譲受側の交渉によって最終的に決定されます。

その際、次のような定性的評価項目が価格に大きな影響を与えます。

事前に評価ポイントを把握・整備しておくことで、売却価格の最大化につながります。

士業事務所におけるM&Aのメリット

M&Aは譲渡側・譲受側にとって大きなメリットをもたらす方法です。

従来の廃業や個人承継では解決できない課題を、M&Aによって解決できます。

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

士業事務所を譲渡する側のメリット

士業事務所を譲渡することで、廃業という選択を避けつつ、専門性・人材・顧客資産を次世代につなげられます。

事務所の存続が確保されることで、顧問先との契約や職員の雇用が守られ、これまで築いてきた信用や人材資源が無駄になりません。

引退を希望する場合は、売却益によりリタイア資金を確保でき、将来の生活設計にも安心感が生まれます。

また、引退せずに顧問や実務担当として関与を続け、やりがいある業務に専念することも可能です。

主なメリット

状況に応じた柔軟な選択肢を持てることが、最大のメリットといえるでしょう。

士業事務所を譲受する側のメリット

新規顧客の獲得や人材確保に課題を抱える士業事務所にとって、M&Aは即戦力の確保と短期間での事業拡大を同時に実現可能です。

既存の顧客・人材・ノウハウを一括で引き継ぐことで、自所に不足する経営資源を効率よくカバーできます。

また、買収対象の事務所がすでに築いている地域での信頼やブランド力を引き継ぐことで、自所の認知度向上にもつながります。

主なメリット

統合後に両事務所のノウハウを組み合わせることで、より高品質なサービスの提供や売上向上も期待できます。

戦略的な拡大を目指す士業事務所にとって、M&Aは単なる選択肢ではなく、実践的な成長手段の一つといえるでしょう。

士業事務所におけるM&Aのデメリット・注意点

M&Aには多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。

ただし、リスクを理解して適切な対策を講じることで、M&Aの成功確率を高められます。

ここでは、事前に知っておきたいデメリットを見ていきましょう。

士業事務所を譲渡する側のデメリット

M&Aによる事業売却は、廃業を避けて事務所の資産や顧客・職員との関係性を引き継ぐ有効な手段ですが、譲渡する側にはリスクや心理的な負担も伴います。

士業事務所では、「所長=ブランドや信頼の核」となっていることが多く、経営交代による影響が社内外に及ぶ可能性がある点に注意が必要です。

実際のM&Aの場面では、売却価格・条件・タイミングが思い通りに進まないことも多いでしょう。

準備不足のまま進めてしまうと、結果として「売らなければよかった」という後悔を招くケースもあります。

主なデメリット

しかし、これらの多くは適切な準備と信頼できる専門家のサポートによって事前に対処できます。

顧客離脱リスクは早期からの情報共有計画と段階的な引き継ぎ体制で軽減でき、希望条件に近い相手を見つけるには「情報を整理し、強みを数値化する」ことが大切です。

士業事務所を譲受する側のデメリット

M&Aは事業拡大や顧客獲得の手段として有効ですが、士業事務所の場合、人的資源や専門性に強く依存するため想定外の負担が発生する可能性があります。

たとえば、譲受後に有資格者が離職したり、業務フローの統合が進まないことで、顧客サービスの品質低下や生産性の停滞につながるリスクがあります。

また、把握しきれなかった法的リスクや簿外債務が後から判明する可能性も否定できません。

主なデメリット

士業M&Aは、「買えば自動的に価値が増す」わけではありません。

買収後の統合計画を綿密に設計し、現場レベルの業務設計・人材維持戦略まで落とし込みましょう。

事前のリスク洗い出しと、M&A成立後の管理体制整備が、成功を左右するポイントです。

士業事務所のM&A相談先の選び方とポイント

M&Aを成功させるためには、士業事務所特有の事情を理解し、豊富な実績を持つ専門機関を選ぶことが大切です。

以下のポイントを参考に、信頼できる相談先を見つけましょう。

士業事務所のM&A実績が豊富な会社を選ぶ

士業事務所のM&Aは、一般企業のM&Aと比較して、顧問契約・人材・信頼関係といった無形資産の比重が大きく、特有の事情を多く含みます。

そのため、M&Aを成功させるためには「士業業界に精通し、かつM&A実績が豊富な専門家」を選ぶことが大切です。

士業M&Aの経験を持つ専門家であれば、適正な企業価値評価、顧客・職員の引継ぎ配慮、買い手候補の選定をスムーズに進めるノウハウがあります。

さらに、過去の成功事例や失敗から得た教訓を活かせる専門家であれば、トラブルの回避や条件交渉の面でも安心です。

選ぶポイント

単に「仲介ができる会社」ではなく、士業M&Aの実務を熟知し、相談者の立場を理解してくれる専門家を選ぶことで、M&Aの成否は大きく左右されます。

相談時には実績の具体例や進め方のスタンスを確認し、安心して任せられる相手かどうかをしっかり見極めましょう。

手数料体系・サポート内容・守秘義務を確認する

金額やサポート内容は専門家ごとに異なり、確認を怠ると想定外のトラブルが発生するケースもあります。

手数料体系の透明性や詳細なサポート内容、情報管理方法を事前に確認しておくことが、安心かつ納得のいく売却につながります。

依頼前に以下について確認しておきましょう。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 手数料体系 | 着手金の有無、成功報酬(例:売却価格の◯%)、中間金・追加費用の有無を明確にする |

| サポート範囲 | 初期相談・企業価値評価・買い手探索・交渉支援・契約書作成・PMI支援などの有無を確認する |

| 守秘義務の管理 | 秘密保持契約(NDA)の締結有無、内部アクセス管理、職員教育体制などの整備状況を確認する |

| トラブル対応体制 | 成約後の追加支援や想定外の問題発生時の対応フローが明文化されているか確認する |

料金が安いだけで相談先を選んでしまうと、「必要な支援が別料金だった」「顧客情報が漏えいした」といったトラブルが起こる可能性があります。

安全にM&Aを行うためにも、事前に手数料・サポート内容・守秘義務を必ず確認しましょう。

コンサルタントと面談を行い相性を確認する

M&Aは専門的な判断と長期的な調整を伴うプロジェクトのため、「誰に相談を任せるか」は成功を左右する重要なポイントです。

士業事務所のM&Aは、顧問契約の維持や有資格者の引き継ぎなど、業界特有の配慮が求められます。

そのため、単なる知識以上に「信頼して任せられる人物」かどうかの見極めが不可欠です。

実際に担当するコンサルタントと面談を行うことで、専門性や実績に加え、対応力や相性を確認しましょう。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 専門性・実績の確認 | 士業M&Aの実務経験、過去の成約実績、税理士や会計士などの有資格者かどうかを確認する。 |

| コミュニケーション力 | 説明が分かりやすく、質問に対して的確に返答できるか。要望を正確にくみ取り、現実的な提案ができるかをみる。 |

| 信頼性・誠実さ | リスクやデメリットも隠さず説明し、売り込み姿勢が強すぎないかをチェック。現実的な展望を語れるかがポイントになる。 |

| 対応スピード・姿勢 | メール対応や資料提出の早さ、期日を守る姿勢など、基本的な対応力も信頼性に直結する。 |

M&Aには6ヶ月~1年程度の期間を要するのが一般的です。長期間にわたってやり取りを続ける中で、こちらの事情を理解し、誠実かつ柔軟に対応してくれるかどうかは事前の面談でしかわかりません。

まとめ:M&Aは「撤退」ではなく「次への選択」

士業事務所のM&Aは、単なる事業売却や撤退とは違い、次世代に価値を引き継ぐための前向きな経営判断です。

事務所の信頼を守りながら、自身の将来設計や後継者問題に対応する手段として注目されています。

士業の場合、顧客との長期的な信頼関係や職員の雇用継続が重要となるため、早めの検討が成功の鍵です。

下記に、M&Aを「次への選択」として位置づける上で押さえておきたいポイントをまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| M&Aの意義 | 廃業回避、事務所価値の承継、顧客・職員との関係維持 |

| 選べる選択肢 | 引退型・統合型・経営継続型など、目的に応じて柔軟に選択可能 |

| 成功の鍵 | 早期の検討開始と、専門知識を持つ信頼できる支援機関の選定 |

| 留意すべき点 | 適正な事務所評価や、引き継ぎに関する具体的な準備が必要 |

| スタートの一歩 | まずは専門家との面談を通じて、自事務所の現状と可能性を把握 |

「廃業ではなく、発展的な承継」という視点で、自身と事務所、顧客・職員の将来を見据えた一歩を踏み出しましょう。

\ 相談料も着手金も無料、まずはお気軽にご相談ください。/

ご相談いただいた内容は、秘密厳守で丁寧に対応させていただきます。